- 文系大学を卒業し、一般企業に就職後、結婚。

子育てが一段落し、新しい一歩として一生続けられる「歯科医師」という道を選ぶ。 - 歯学部卒業後、「人間関係のいい歯科医院」を求めさくら会に入社。

- 子育て中ママの多い環境で「母親」と「歯科医師」を両立する毎日を過ごす。

- 応援してくれる家族に囲まれ、これからも患者さんと向き合っていく。

キャリアサマリー

-

1 年目

新卒でさくら会に入社、丁寧な対応が患者さんやスタッフの中でも評判。

-

2 年目

分院長の指導でメキメキ成長、保険治療は一通り実施できるレベルに。患者さんの真摯に向き合う歯科医師を目指す。

-

3 年目

新卒新人が入社予定、先輩として丁寧なサポートを目指す。

何度見学しても「雰囲気の良さ」が伝わってきた

これまでの経歴は?

文系の大学を卒業後、製薬会社の事務職として働いていました。結婚に伴い退職し、その後出産。子育てが一段落して再度働くことを考えた際、一生仕事ができる資格を取ることを決心しました。資格職の中でも、やりがいの大きい医療職に就きたいと思い、歯科医師を選択。若い頃には考えてもいなかった道でした。

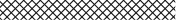

当法人に入職した理由は?

きっかけは、合同就職説明会で理事長の話を聞いたこと。「人間関係を大事にしている」という言葉に心を惹かれました。私が職場選びで重視していたことも、まさに人間関係だったからです。実際に見学に行ってみると、その言葉通り、とても良い雰囲気。しかも理事長は、「一回じゃわからないだろう」と、何度も見学の機会を設けてくれました。そして訪れたときいつも、スタッフがみんな仕事に対して一生懸命で、印象は良くなる一方。

ぜひここでお世話になりたいと思い、入職を決めました。 働き始めてから丸1年がたち、今年で2年目になりますが、入職時に感じた雰囲気はそのまま。まだまだ新人なので手が回らないときもありますが、そんなときは周りの方が助けてくれて、本当にありがたいです。

職場一体となったサポートに入職前の不安も解消

どのように仕事を学んでいる?

基本的には、理事長から直接指導を受けています。形成したものもチェックしていただいて、きちんとフィードバックをもらえるので、とても勉強になります。また、先輩歯科医師もみんなでサポートしてくれるので、安心感が大きいですね。学生時代の勉強では、知識として理解できたとしても、臨床との結びつきはどうしても弱いもの。研修医時代に経験できる症例も限られているので、最初は不安もありました。

しかし入職すると、その不安はすぐに解消。実際に患者様を診ながら教えてもらうことで、基礎的な事柄も改めて理解でき、着実に定着していきます。症例も幅広く、日々の診療の中で多くを学べる環境です。

難しいと感じることは?

技術の未熟さから、治療時間が長くなるなど、患者様に負担をかけてしまうことがあるのが心苦しいです。気持ち良く診療を受けていただくためにも、スキルをもっと磨かなければと感じています。そして歯科医師は、一人ひとりの患者様に合わせて、臨機応変に対応することが求められる仕事。

私自身は、「人と接することが大得意!」というタイプではないので、ときには患者様との対話に困難を覚えることもあります。でも、さまざまな人に出会えることは、この仕事の面白さ。しっかりコミュニケーションを取って、患者様のニーズをつかめるようになりたいと思います。

一念発起して取った資格を患者様のために生かしたい

セカンドキャリアで大変なことは?

大学時代は、周りがみんな若いというギャップはありました。でも、同学年に2人、同じように子どもを持った母親もいて、励まし合ってとても楽しく過ごすことができました。就職するときにも戸惑いはなかったですね。特に当法人では、子育て中の女性スタッフが大勢活躍しています。

周囲が私の立場や状況を理解してくれるので、とても働きやすいです。現在、息子は高校2年生。小さい頃から私が勉強している姿を見ているので、「お母さん、頑張っているな」とは思ってくれているようです。 口に出すことはないですけどね。

仕事のやりがいは?

やっぱり患者様に喜んでもらえたときはうれしいですし、「この仕事をやっていて良かった」と実感する瞬間です。先日も、患者様の欠けていた歯を元どおりに修復したときには本当に喜んでいただき、私自身も大きなやりがいを感じました。

今は一般歯科が中心ですが、今後は自費診療も含めて幅広く提供できるように、知識も技術も高めていきたいです。当法人には、CTやセレックなどの設備も整っており、スキルアップには絶好の環境。歯科医師としてどんどん成長していきたいという方に、ぜひお勧めしたい職場です。

ONEDAY 一日のスケジュール

-

8:45

出勤

-

8:55

アポチェック

-

9:00

AM診療

-

12:00

昼休み

-

14:00

PM診療

-

18:30

診療終了

-

退勤

※DRの残業は

18:35

ほぼありません。

働き方改革の制度利用

例えば1人の患者さんに対しても治療法がたくさんあるということなどです。もちろん、教えるためには自分自身が常にスキルアップする必要があるので、セミナーや勉強会にも積極的に参加をしています。

インタビュー